2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が減少した事業者に対して一時支援金が給付されることが決定しました。

支給金額は法人は上限60万円、個人事業者は上限30万円となっています。

上記はあくまで上限額のため、具体的な給付金額の算定方法は下記の算式で求めます。

2019年又は2020年の1~3月の合計売上 △ 2021年の対象月の売上 × 3ヶ月

要件としては①対象の業種・事業を営んでいることと、②売上が減少していることという2つがあります。

また、申請期限が2021年5月31日までと非常に短いため、早めに検討したほうが良さそうです。

※本記事は2021年3月1日時点の情報です。最新の情報は一時支援金ホームページにてご確認ください。

※個別の相談には対応しておりませんので電話、問合せフォームなどからのお問い合わせには一切応じません。

1.対象の業種・事業は

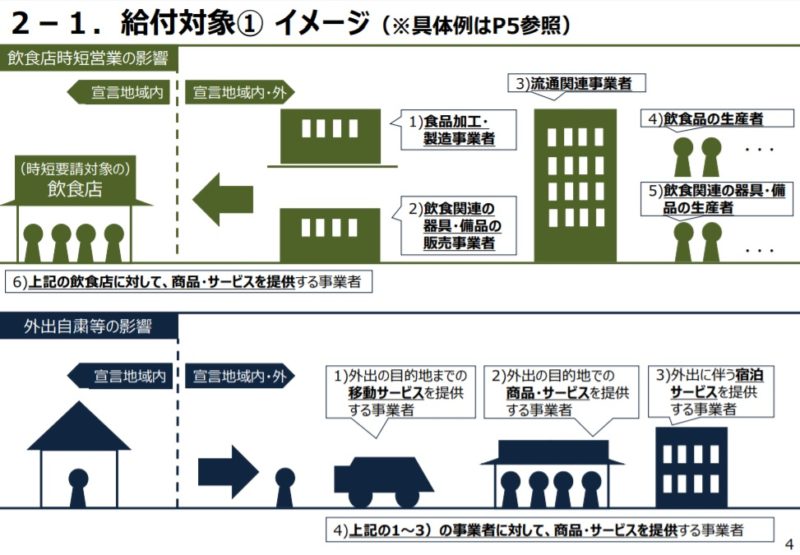

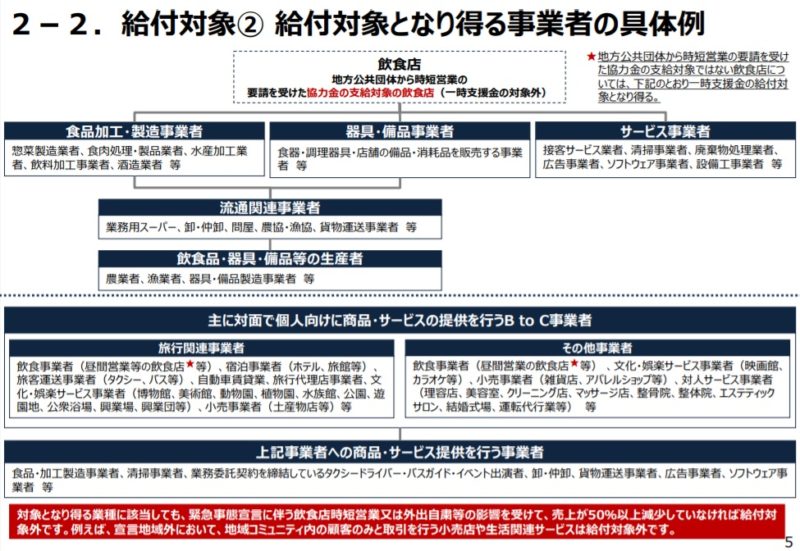

対象の業種は大きく分けて「飲食店の時短営業の影響を受けた業種」と「外出自粛等の影響を受けた業種」があります。

一時支援金の概要資料には下記のようなイメージ図と具体例が掲載されています。

「飲食店の時短営業の影響を受けた業種」には、宣言地域内の時短営業の要請を受けた飲食店と取引のある食品加工・製造事業者や、飲食品の生産者、飲食関連の商品、サービスを提供する事業者が該当します。

また、「外出自粛等の影響を受けた業種」としては、宣言地域内で主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者が該当します。

なお、店舗や事業所が宣言地域外に所在していたとしても、取引先が宣言地域内に所在し状業種に該当する場合には給付対象となります。ただし、取引先の情報についての保存資料が必要となります。

また、飲食店の場合には、都道府県から時短営業の要請を受けている飲食店は一時支援金は給付対象外となります。

一方、従前から20時までの営業をしていた飲食店のように、時短営業の要請は受けていない飲食店は上記「外出自粛等の影響を受けた業種」に該当すれば一時支援金は給付対象となります。

2.「売上が減少している」の判断は

対象期間の2021年1月から3月のうち、どこか1ヶ月でも前年(2020年)または前々年(2019年)の同じ月の売上から50%以上減少していることが要件となります。

すでに新型コロナウイルスの影響は前年2020年1月くらいから出始めている事業者の方もいらっしゃるため、2019年とも比較することが可能となったようです。

なお、この売上(事業収入)の計算上、持続化給付金や家賃支援給付金その他地方公共団体による営業時間短縮要請に伴う協力金などは含まれませんのでご注意ください。

たとえば下記のような場合には対象となります。

| 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |

| 2019年 | 500 | 100 | 300 | 900 |

| 2020年 | 200 | 100 | 200 | 500 |

| 2021年 | 150 | 80 | 200 | 430 |

上記の場合、1月が2019年売上(500)に対して、2021年売上(150)が50%以上減少しているため給付対象となります。

この場合、50%以上減少している2021年1月を「対象月」といい、比較する2019年を「基準年」といい、給付金額は下記のとおり対象月の売上と基準年の1~3月の売上をもとに算定します。

900(基準年2019年1~3月の合計売上) △ 150(対象月2021年3月の売上) × 3ヶ月 = 450

また、下記のような場合には、比較する基準年によって給付額が減少してしまうケースもあるかもしれません。

| 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |

| 2019年 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |

| 2020年 | 0 | 1200 | 0 | 1200 |

| 2021年 | 600 | 400 | 600 | 1600 |

上記の場合、50%以上売上が減少しているのは2月しかないため対象月は2月となりますが、比較する基準年を2019年とするか2020年とするかによって給付額が異なります。

基準年2019年の場合 3000 △ 400 × 3ヶ月 = 1800

基準年2020年の場合 1200 △ 400 × 3ヶ月 = 0

上記のとおり比較する年度や、選択する対象月によっては支給額が異なるケースも存在するため、支給額が上限金額に満たない場合には慎重に検討する必要があります。

また、月々の売上の変動が激しい業種の場合には、3ヶ月の平均売上が減少していないのにもかかわらず給付対象となる場合や、逆に3ヶ月の平均売上が減少していても給付対象にならない場合など、イレギュラーなケースも発生する可能性があります。

3.申請方法は

一時支援金の申請方法で特徴的なことは、事前確認が必要となる点です。

持続化給付金や家賃支援給付金のときは、特例などを適用しない限りは申請者自身で申請できましたが、一時支援金は登録確認機関の事前確認を行ってからでないと申請ができません。

登録確認機関とは、認定経営革新等支援機関や特定の有資格者のうち登録確認機関として登録した機関です。つまり、税理士や行政書士などの有資格者であればだれでも良いというわけではなく、登録確認機関として登録している有資格者でなければなりません。

登録確認機関については下記のサイトに一覧が掲載されておりますが、3月1日時点ではあまり見やすいサイトとは言えません。インターネット検索で「住所 一時支援金 登録確認機関」と検索していただいた方が一時支援金に積極的に活動されている登録確認機関のホームページにたどり着けるのではないかと思います。

当事務所も登録確認機関となり事前確認を行っておりますので、ご依頼は下記のページをご確認ください。

事前確認が完了後、ご自身でオンラインにて申請します。

また、オンラインでの申請が困難な方向けに申請内容の入力サポート(申請サポート会場)を実施予定となっていますが、郵送での申請はできない模様です。

4.申請に必要な書類は

まず、事前確認の際には下記の資料を用意する必要があります。

・本人確認書類

・法人の場合には履歴事項全部証明書

・2019年1~3月及び2020年1~3月を含む確定申告書の控え

・2019年1月から2021年対象月までの毎月の売上台帳、請求書、領収書等

・2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

・宣誓・同意書(一時支援金ホームページよりダウンロード)

事前確認完了後、申請の際には下記の書類が必要となります。

・2021年の対象月の売上台帳

・給付金振込先の通帳の写し

・一時支援金に係る取引先情報一覧(一時支援金ホームページよりダウンロード)

・(事前確認と同様)法人は履歴事項全部証明書(申請時から3ヶ月以内に発行されたもの

個人事業者は本人確認書類

・(事前確認と同様)2019年1~3月及び2020年1~3月を含む確定申告書の控え

・(事前確認と同様)宣誓・同意書(一時支援金ホームページよりダウンロード)

注意すべき点としては、持続化給付金のときと同様に確定申告書に税務署の収受印がない場合には、納税証明書(その2所得金額用)や課税証明書、税理士の署名のある事業収入証明書などが必要になります。

当事務所でも事業収入証明書の作成を承っております。

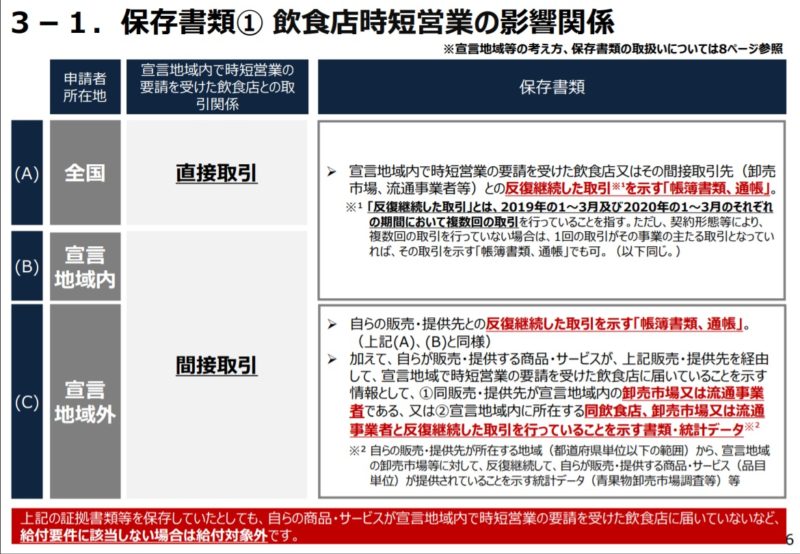

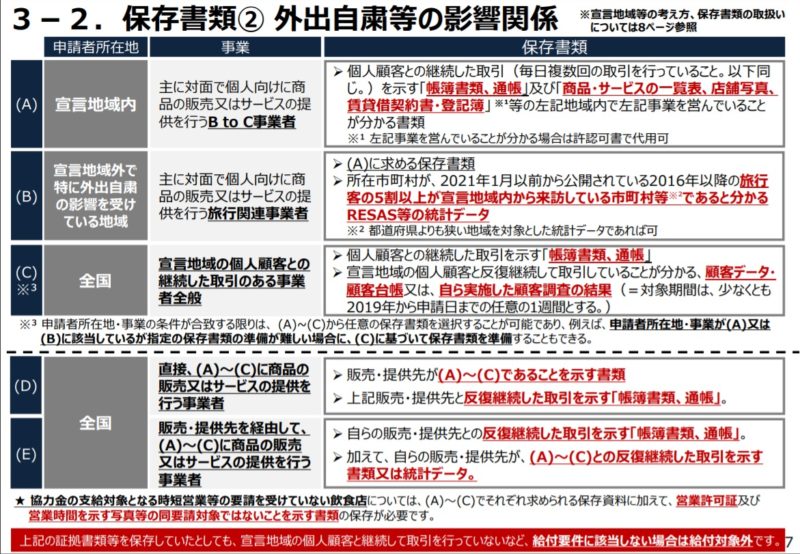

また、給付対象になあることの証明として、業種に応じて一定の資料を7年間保存することが必要となります。

保存が必要になる資料については下記の資料でご確認ください。

5.申請開始日や申請期間は

申請期間は2021年3月8日から2021年5月31日までです。

申請に先駆けて事前確認については3月1日より開始されます。

また、2020年に新規開業した事業者の方などの特例を適用しての申請は3月19日から申請開始となる予定です。

申請期間が非常に短くなっていますのでご注意ください。